いつも皆さまのそばに…

軟包装資材の基礎を知る

世の中には食品/雑貨/消耗品をはじめ、数え切れないほどの商品で溢れておりますが、

その商品を購入いただいた消費者さまの手にお届けするまでが、当社の製品たる軟包装資材の役割です。

消費者さまのお目当てはあくまで「(封入されている)中身」ですので、

軟包装資材そのものは中身を取り出された後、役目を終えて…という運命です。

しかし、中身を消費者さまに安全・安心・なおかつ確実にお届けするために、

軟包装資材には一般の方がご存知ないような、様々な創意工夫が凝らされております。

その創意工夫の中でも大きな部分を占めるのが、原紙の選定とラミネート加工。

当社のお客さまが望まれる通りの形にするため、絶対に欠かすことのできない要素であり、

メーカーとしての技量の問われる要素です。

ここでは、普段は表に出ることのない、軟包装資材に込められた知恵の数々…

中身のおいしさや真新しさをギュッと封じ込め、消費者さまに最高の形でお届けするための秘密についてお話しましょう。

①ラミネートの真髄

ラミネートとは「(フィルムを)貼り合わせる」ことを指します。

事務のご経験のある方は通知文書や写真に、

ハンディタイプのラミネーターでフィルムをラミネートし、掲示されたこともあるかもしれません。

掲示先が屋外ですと、普通紙単体ならば風雨に晒される等の要因により短期間でボロボロになりますが、

ラミネート済のものであればフィルムに守られていることもあって、長期間耐えられます。

このように、事務におけるラミネートの目的は、主に中身となる文書の強度アップでした。

さて、軟包装資材におけるラミネートですが、

【製造工程の流れ】の「(2)ラミネート工程」の項でご紹介の通り、

印刷済のフィルム単体をそのまま製品として提示することはできません。

そのフィルムを別のフィルムでラミネートすることで、強度を上げ、

中身が直接印刷済のインキと触れることが無くなり、ようやく製品として使えるようになります。

ただ、軟包装資材の場合、ラミネートの目的は単なる強度アップだけではありません。

様々な異なる性能をもったフィルムを複数枚ラミネートすることで、

封入する中身の保存について求められる性能を付加した、

長所を活かし短所を補い合えるようなラミネートフィルムとして新生。

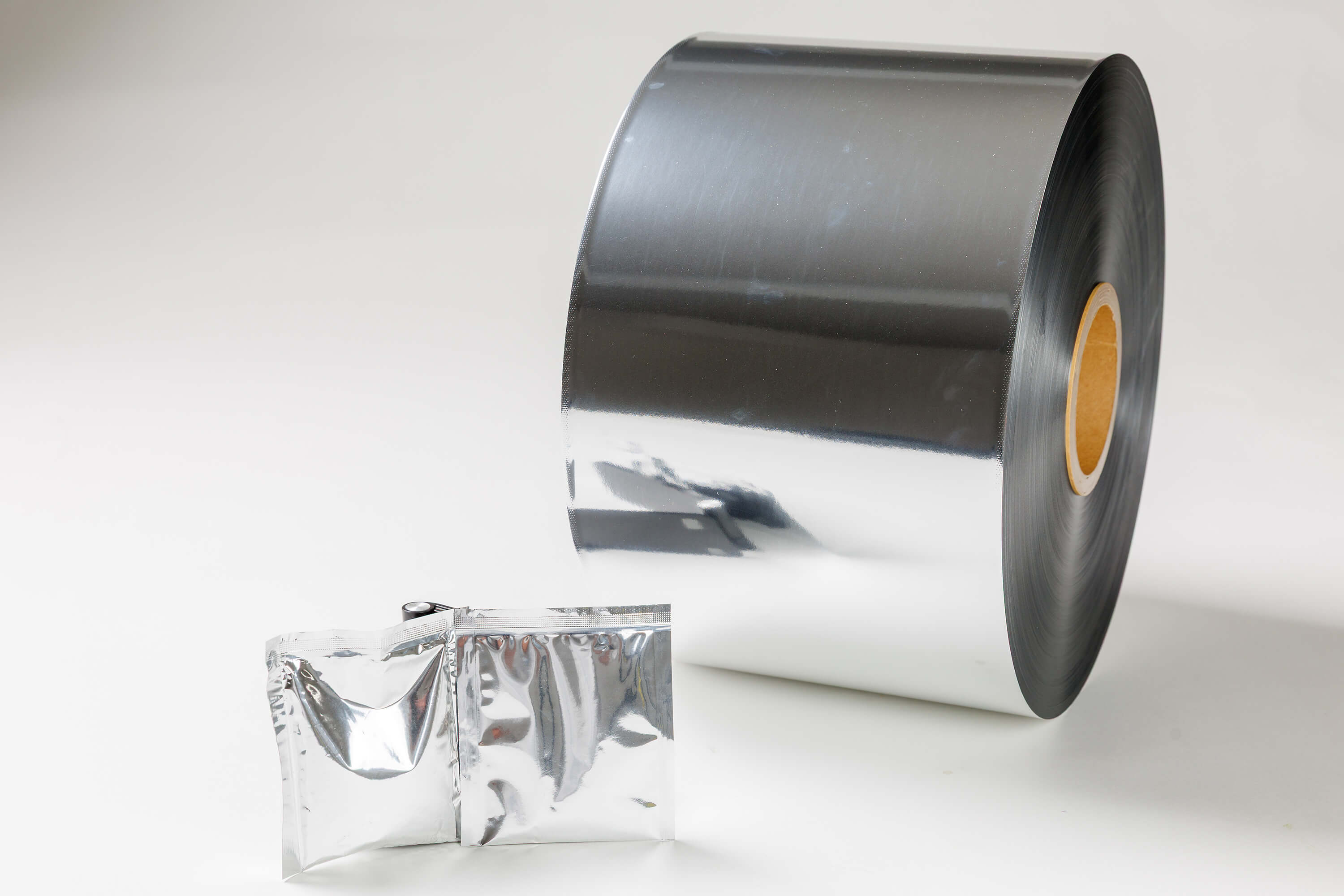

その形態をもって、最終的なロール品や製袋品という形で仕上がります。

誰もが普段の生活で、ラミネート済の軟包装資材に触れる機会がありますが、その具体例を挙げますと…。

スナック菓子やチョコレート菓子の袋を破った時、食欲をそそるパッケージデザインが施された表面と、銀色のアルミ蒸着フィルムのみの内面で、各々が全く異なっているのを確認できるのですが、これは異なる性能のフィルムをラミネートした軟包装資材のわかりやすい例と言えます。お菓子の袋の場合、表面には印刷のインキののりやすいフィルム、内面には香りを保ち湿気につよい保存向きのフィルムが使われるケースが多いです。

②ラミネートの基本構造

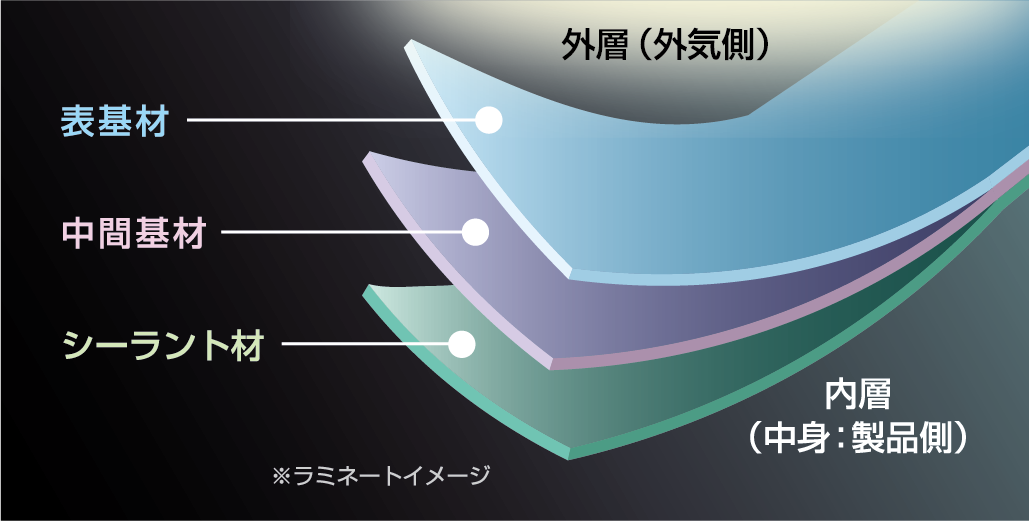

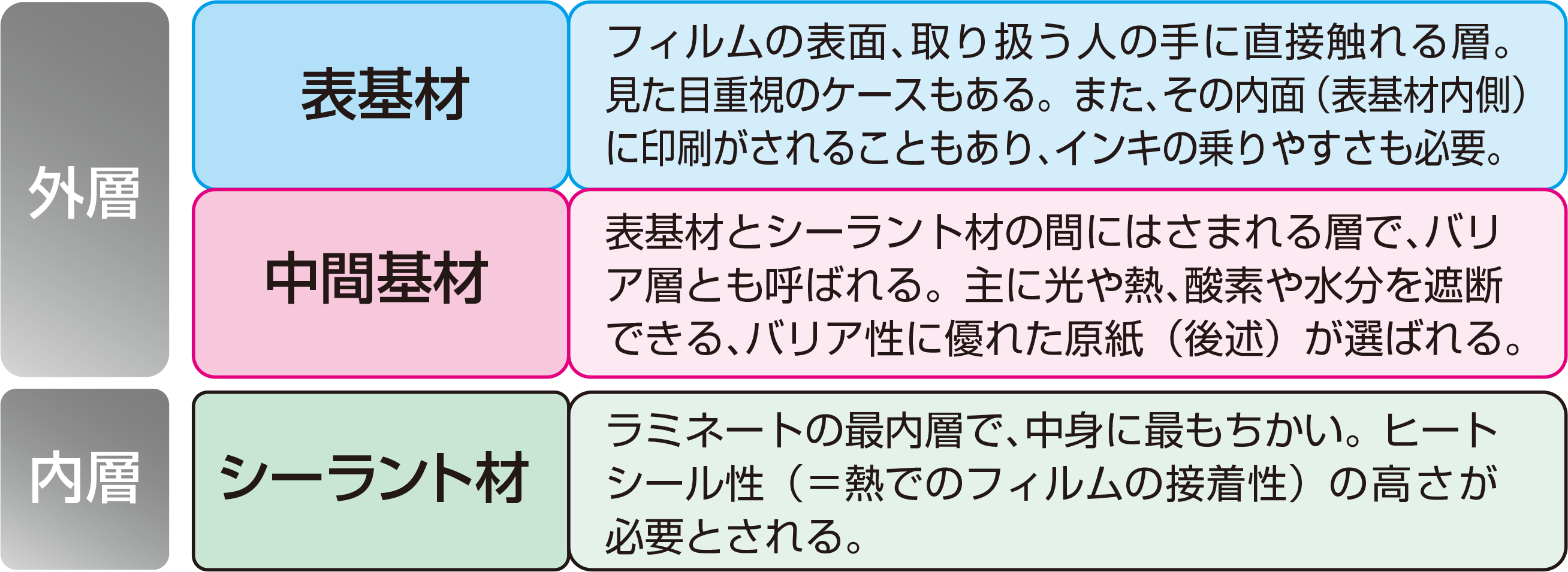

それでは、ラミネートの構造図を見てみましょう。図の通り、大まかには、外層(表基材)と内層(シーラント材)の2層で構成されますが、機能性を高めるために中間基材を挟んだ3層や4層で構成されるものもあります。各々の層の役割は下表の通りとなります。

食品はもちろん、雑貨や消耗品にとって、光や熱、水分(あるいは湿気)、酸素は大敵。

外気常温で普通に保管したままだと、これらにより劣化が進み、見た目も鮮度も全てが右肩下がりとなってしまいます。

しかし、中身に合わせてカスタマイズ(すなわち、求められる性能を備えたフィルム複数枚でラミネート)された袋に封入することで、見た目も鮮度も長い時間、真新しさを保つことが可能となります。

このような背景をもつ軟包装資材を、当社はお客さまからのご用命に合わせて、オーダーメイドで作り続けております。

お客さまの製品である大切な中身を、当社ならではの技術力で、確実に「守り」「保ち」「彩り」ます。

③ベースとなる「5つの原紙」

前項は、軟包装資材およびラミネートに関する背景と概要についてのお話でした。ここからは、実際にラミネートを行うにあたり、どのような性能をもったフィルム(当社では、印刷あるいはラミネート工程で使用前のフィルムを「原紙」と呼称しております。このページ内でも以後「原紙」と呼称します)があり、使い分けがされているかについてお話しましょう。

当社営業本部の営業担当は、お客さまからお見積りのご依頼や問い合わせを受けると、「受注」という形で内容をまとめた上で業務部の生産計画・指示に向けての連携等に移っていくのですが、この段階で「非常に」重要となってくるのが原紙の選別です。

一口に「原紙」と言っても、見た目が透明/白っぽいもの、表面がツルツル/ザラザラしているもの、材質が柔らかい/かたいもの等、様々な種類のものがあります。一見ではこれらの差を把握することは難しく、それぞれが異なる性能と特徴を備えております。

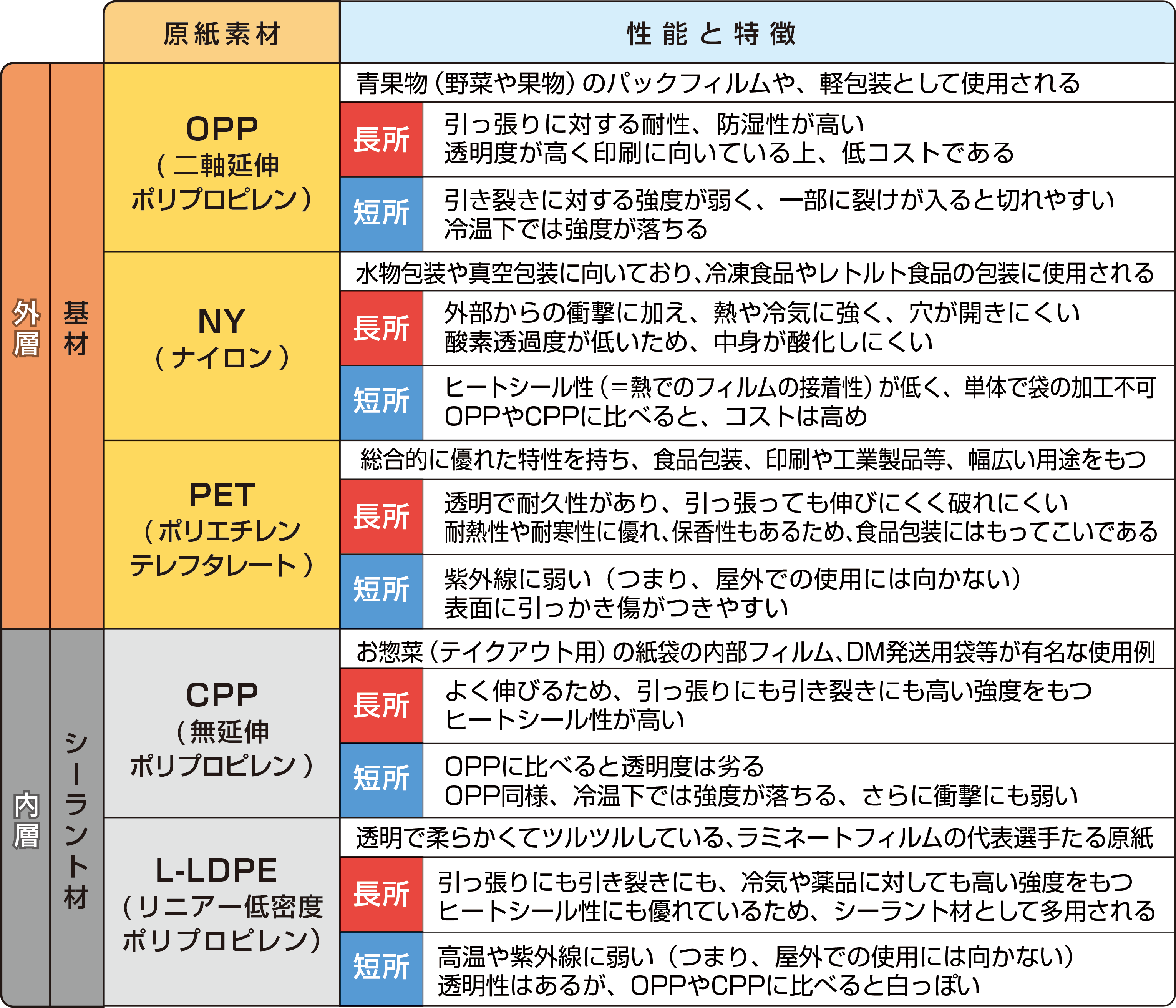

当社では、軟包装資材のベースとして、次の5つの材質の原紙を取り扱っております。どういったものがあるのか、次の表にその性能と特徴をまとめました。

5つの原紙の性能と特徴について、文面だけではピンとこないかもしれませんので、より把握しやすい性能対比表もセットで示します。こうしてみると、同じように見える原紙でも、全く異なったものであることがおわかりになるかと思います。

製造にあたり、中身が何であるか、あるいは使用目的や用途によって、どの原紙を使うのが最適かを、よく考えて選別しなければなりません。選別を誤った場合、お客さまのご要望にお応えできないばかりか、内容物自体が「ロス」という形で使えないものになることがあります。 そうならないよう、当社はこれまでの企画・製造で培ったノウハウを基に、お客さまにとってベストの原紙を追求していきます。

④更なる性能付加「グレード」

「5つの原紙」の性能と特徴については先述の通りですが、ご紹介したものはあくまで「ベース」としての性能と特徴でした。当社が実際に仕入れて加工を行っている原紙は、これら5つの原紙(以後、原紙(ベース)と呼称)そのものではなく、材質にもう一段階、プラスアルファで性能を付加した「グレード」と呼ばれるものになります。

グレードは原紙(ベース)の表面に特殊な加工を施しており、一般的には原紙(ベース)の性能を残しつつ、新たに別の性能を兼ね備えております。そのため、原紙(ベース)では弱点としていた特徴をカバーできる場合もあり、封入する中身にとってズバリのものを仕入れて製品として加工できれば、お客さまの満足度の向上にも一歩近づきます(注:ただし、透明性をもつ原紙(ベース)にアルミ蒸着加工を施したグレード等は、元の性能であった透明性が失われております。この例のように、グレードによっては、必ずしも元の性能を残しているとは限りません)。

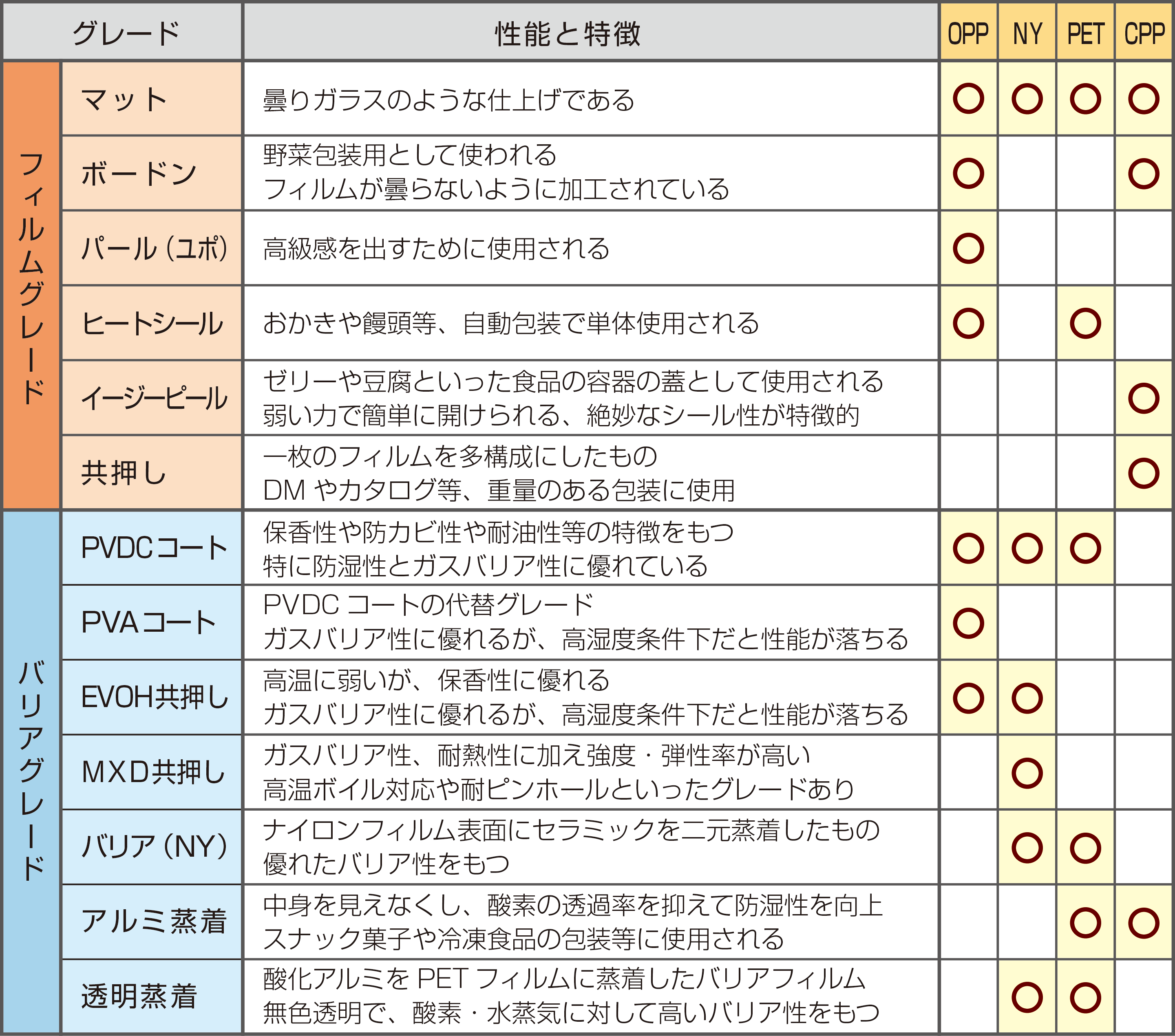

グレードの種類は原紙(ベース)の次の段階ということで、多種多様です。あまりにも数が多く、全ての詳細をご紹介することはできませんが、ここでは、よく使われる一般的なものをまとめました。

各フィルムメーカーさまにおいては数え切れないほどのグレードを取り扱っておられ、同じ原紙(ベース)、同じグレードでも、メーカーさまによって異なる性能と特徴が見られることも。それだけ選択肢が多いということで、どのメーカーさまのどのグレードを採用するのが最適か、営業担当にとって腕の見せ所です。

お客さまからのご要望と、原価面、および各製造工程での取り扱いの難易度等、様々な要素を総合的に考慮して、判断を行っております。

すべては、お客さまのため。そして、消費者さまのため。過去のお取引での実績と経験、そして知識をフル活用して、最適なグレードを選び出し、お客さまオンリーの軟包装資材を作り上げていきます。